社長ブログケヤキの木の下で

地方自治体の住宅補助金

- おはようございます、紙太材木店の田原です。

今シーズンの筍、大台の100本を越えて

111本の収穫になりました。

そろそろ終盤ですが、あとどれだけ出るか楽しみです。

- さて、本日は補助金のお話し

住宅を建てる時に補助金が出ますが、

国からのものと地方の自治体である県や市のものがあります。

東京都の東京ゼロエミでは

一定水準の性能や設備を満たせば、 - 240万円の助成金がでます。

札幌版次世代住宅の補助金も、

要件を満たせば220万の補助金が出ます。

随分高額ですが、東京や札幌だけでなく

鳥取NE-ST 200万

信州健康ゼロエネ住宅200万

やまがた省エネ健康住宅200.2万

せんだい健幸省エネ住宅310万

etc

補助金の額も性能のランクに応じて上下して、

上記の額は上限です。

国の住宅の補助金との併用は認められませんが、

自治体独自の補助金は併用ができるものもあります。

国のGX志向型住宅の補助金の160万が - 小さく見えてしまいます。

- 他にも探せば色々とありますが、

なぜ国や地方の自治体が

これほど住宅に対して補助金を出すのか?

一昔前は与党の選挙対策であったり、

あるいは景気対策と言った側面もありましたが、

それにしても金額が大きくなっています。

2050年のカーボンニュートラルもありますが、

主な理由は空き家対策だと思われます。

現在多くの家が空き家になっています。

その主な理由が、

耐震性が低い

断熱性が悪い

省エネではない

生活コストが大きい

改修には大きな費用が掛かる

そんな中古住宅には住みたくない訳で

新築住宅になりますが、

その新築住宅の性能が低ければ同じことの繰り返し。

ますます空き家増えていくことになります。

ただでさえ有り余ってる住宅が、

更に増えていく・・・

自治体にとって放置されている空き家は

頭痛のタネでしかありません。

なのでそんな空き家を減らす策の一つが、

誘導策としての高額な補助金となります。

同時に国は基準法を改正し、一定水準以下の住宅を - 建てさせないようにし始めました。

下から法律によって性能を押し上げ

低い性能の家は建てさせないようにして、

上にはアメをぶら下げ引き上げるということになります。

- 実は欧米では、30年も前からしていることです。

ようやく日本も遅すぎるきらいはありますが、

そうなり始めたと見ていいでしょう。

どんな家を建てるのも自分の自由

自分が死んだ後の家なんて

野となれ山となれ

そんなことは知らん

子供が何とかする

そんな時代は、既に遠い昔の話しとなりました。

- さて、岐阜県の住宅補助金

実は国の補助金と併用が可能です。

①ぎふの木で家づくり支援事業32万

②脱炭素社会ぎふモデル住宅事業費補助金40万(昨年)

②の詳細はまだ発表されてませんが、

近日中に県のHPに出されます。

①は国の補助金を貰うと約半額の17.6万になりますが、

GX志向型の160万と合わせると

160+17.2+40

217.2万の補助金になります。

県産材を使うことや省エネなど、

一定基準を満たせば補助対象になります。

岐阜県を含め地方で新築を検討される方は、

自分の家が基準を満たしているか

設計者に確認してみてください。

- .

Category

- 家づくりのたいせつな話(522)

- 雨漏れ(25)

- 高性能 省エネ(436)

- 温熱環境(212)

- 雑記(253)

- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)

- 室内環境(37)

- MOKスクール(28)

- 紙太材木店の考え(97)

- 建築巡礼(36)

- レイモンド(3)

- 耐震のこと(32)

- 手仕事 道具 機器(93)

- 断熱のこと(92)

- イメージ 仕上がり(74)

- 暮らし(181)

- 古い民家の再生(80)

- 経年変化(7)

- イベント情報(28)

- 換気(25)

- 結露(29)

- インテリア(20)

- メンテナンス(7)

- 紙太材木店の仕事(2)

- 素材(67)

- サッシの性能(51)

- 料理(141)

- 室内環境と健康(15)

- 庭造り(4)

- リフォーム(55)

- 現場レポート(184)

- 性能とデザインのバランス(17)

- 耐久性(3)

- 住宅医 ぎふ木造塾(22)

- 造作家具(25)

- 本の紹介(40)

- ZEH(3)

- 百年の家プロジェクト(45)

- 薪ストーブ(48)

Archive

2030年までの省エネ基準

- おはようございます、紙太材木店の田原です。

雨ですね。

雨後の筍(うごのたけのこ)

今月11日に今シーズンの筍掘りが始まって

昨日までの収穫は91本

昨日スーパーで見かけた京都府産の筍は驚きの価格

- 1本2858円、税込みで3086円・・・

シーズン中は筍が飛び交う田舎で、

誰が買うのか?

筍は掘ったらすぐに茹でるが基本。

いくら京都府産でも

収穫してから2.3日は経ってるわけで、

どんな味がするか気にはなるけど・・・

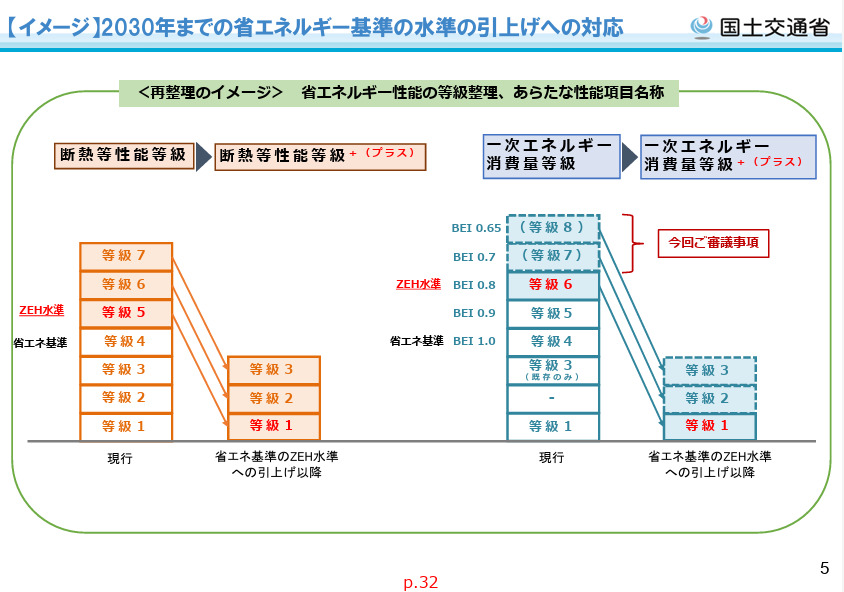

- 先日開かれた国交省の

社会資本整備審議会建築分科会で

一次エネルギー消費等級の見直しが検討されました。

新たに現行の最高等級6での上に

等級7.等級8を設けるようです。

- それに伴って右の図の一次エネルギー消費量等級は

等級6の上に7と8を設け、

新基準は それを等級1.2.3とするものです。

断熱等性能等級も現行の等級5.6.7を

それぞれ等級1.2.3にするものです。

従来のZEH水準が最低基準になります。

- 断熱性能等級はUa値で決まりますが、

以前からお伝えしてるように

Ua値が良いからと言って必ずしも省エネにはならない

つまり、

冷暖房費やエネルギーの

消費量がUa値と比例してないんですね。

Ua値が良ければ、

必ずしもエネルギー消費も良くなる訳ではありません。

新住協もPHJも、Ua値は基準にしていません。

- 一次エネルギーの消費量には

設計された住宅に住んだ時、

エネルギーがどれだけ必要かで等級分けがしてあって

基準のエネルギーと比較して - BEIと言う数値で出します。

対象は冷暖房、換気、給湯、照明、家電

一次エネルギー消費量等級6はBEIが0.8

つまり、基準の80%のエネルギーで住める家

新たな等級7はBEIが0.7

等級8は0.65

つまり基準の65%のエネルギーで

住める家となります。

2030年までにはこんな基準にしますよ

と言うことです。

一次エネルギー消費等級8はBEIが0.65で

太陽光パネルは含んでいない数値ですから

断熱だけでなく、

日射の利用や遮蔽にも

工夫がほしいところで

設計者は腕の見せ所でしょうか。

もちろん、予算やデザインとの

兼ね合いもありますから

そんなバランス感覚も求められます。

今回の省エネルギー基準の水準の引き上げの検討は

窓を小さくしたり

数を少なくする

安易な上位等級狙いの

封じ込めの意味もありますが

住まいの省エネ性能に対する国としての正常な方向を

示しているとも言えます。

- これからの住まいは

性能的には

耐震性

断熱性

一次エネルギー消費量 で

評価されることになります。 - .

Category

- 家づくりのたいせつな話(522)

- 雨漏れ(25)

- 高性能 省エネ(436)

- 温熱環境(212)

- 雑記(253)

- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)

- 室内環境(37)

- MOKスクール(28)

- 紙太材木店の考え(97)

- 建築巡礼(36)

- レイモンド(3)

- 耐震のこと(32)

- 手仕事 道具 機器(93)

- 断熱のこと(92)

- イメージ 仕上がり(74)

- 暮らし(181)

- 古い民家の再生(80)

- 経年変化(7)

- イベント情報(28)

- 換気(25)

- 結露(29)

- インテリア(20)

- メンテナンス(7)

- 紙太材木店の仕事(2)

- 素材(67)

- サッシの性能(51)

- 料理(141)

- 室内環境と健康(15)

- 庭造り(4)

- リフォーム(55)

- 現場レポート(184)

- 性能とデザインのバランス(17)

- 耐久性(3)

- 住宅医 ぎふ木造塾(22)

- 造作家具(25)

- 本の紹介(40)

- ZEH(3)

- 百年の家プロジェクト(45)

- 薪ストーブ(48)

Archive

決められたプランから選ぶ?

- おはようございます、紙太材木店の田原です。

- 4月11日から筍が出始め、一昨日は15本、昨日は17本。

今年は出が悪いと近隣では言われてますが、

既に50本以上収穫してます。

今週一杯収穫できそうですから

例年通り100本ほどになりそうです。

- さて、工事中の可児の家C

杉板も張り終わり、順調に工事が進んでいます。

ミニ開発の分譲地で6宅地ありますが、

工事中の可児の家C以外は全て平屋。

70坪(230m2)程度の敷地の広さ、

そこに30坪前後の平屋です。

2台分の駐車場を取ると南側には - それほどスペースはありません。

6宅地の真ん中を南北に進入路が付いていますから、

建物の東側か西側で接道することになります。

つまり南側には、お隣の建物が来ることになります。

平屋であれば南面からの日射取得に難儀しますが、

そもそも南側の家が平屋であることを

差し引いても、

どの家も日射の事なんて

これぽっちも考えていない設計に見受けられます。

- 上の写真は某大手HMの建設中の家ですが、

この2つの窓は西に面しています。

それぞれ4畳半の部屋で窓はここしかありません。

なぜわかるかと言うと、道路向かいの屋根の上から

よく見えるんですね。

窓のサイズは1.6mx0.7mと大きめ。

冬は大丈夫でも、夏はどうするんだろうと

他人事ながら心配になります。

数百もあるプランから、

敷地だけにあったプランをそのまま当てはめて建てるのが

よくわかります。

日射の取得や遮蔽は冷暖房費に直結しますし、

暮らし易さとも関係してきます。

屋根にパネルを載せてるからエアコンで冷やせば大丈夫?

全館空調だから大丈夫?

- 夏の気温35度、湿度60%の時

4.5畳の部屋

西向きの1.6x0.7の窓

何度、何%の空気を1時間にどれだけ送れば、

27度、50%の室内になるか

設計者に計算してもらっていると思いたいですね。

決められたプランからしか

選ぶことができないというのはHMの都合ですが、

予算的な制約があるとなると住まい手の都合とも言えます。

どう考えるかは住まい手次第ですから

慎重にお考え下さい。

- .

Category

- 家づくりのたいせつな話(522)

- 雨漏れ(25)

- 高性能 省エネ(436)

- 温熱環境(212)

- 雑記(253)

- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)

- 室内環境(37)

- MOKスクール(28)

- 紙太材木店の考え(97)

- 建築巡礼(36)

- レイモンド(3)

- 耐震のこと(32)

- 手仕事 道具 機器(93)

- 断熱のこと(92)

- イメージ 仕上がり(74)

- 暮らし(181)

- 古い民家の再生(80)

- 経年変化(7)

- イベント情報(28)

- 換気(25)

- 結露(29)

- インテリア(20)

- メンテナンス(7)

- 紙太材木店の仕事(2)

- 素材(67)

- サッシの性能(51)

- 料理(141)

- 室内環境と健康(15)

- 庭造り(4)

- リフォーム(55)

- 現場レポート(184)

- 性能とデザインのバランス(17)

- 耐久性(3)

- 住宅医 ぎふ木造塾(22)

- 造作家具(25)

- 本の紹介(40)

- ZEH(3)

- 百年の家プロジェクト(45)

- 薪ストーブ(48)

Archive

高性能な賃貸住宅も選択肢の一つ

- おはようございます、紙太材木店の田原です。

先日、黒部市にある YKKのパッシブタウンに - 行ってきました。

建物は既に第5街区まで完成していて、

第5街区の外構工事中でした。

夏頃にその外構工事も完成するそうで、

一般公開はその後のようです。

- 第3街区は 森みわさんの設計で改修物件です。

YKKの社宅だった建物。

昔の4階建て程度の公団のアパートを

思い出していただくと、想像できるかもしれません。

コンクリートで造られた建物ですから、

断熱の改修は外側から断熱材を貼り付ける手法です。

壁にはEPSというポリスチレンの断熱材を

厚さ15センチで貼り付けてあります。

壁がコンクリートのような

熱容量の大きな素材でできた建物は

室内側ではなく、壁の外側に断熱材を

取付けるのが基本。

ドイツでも同様な断熱改修が行われています。

この外側に断熱材を貼り付けて

断熱改修する時に、

邪魔になるのがコンクリートでできた

躯体一体型のバルコニー。

バルコニーを外側から断熱材で

包んでしまうことはできません。

そうなるとバルコニーは熱橋と言って

熱が逃げていく通り道になるんですね。

この建物も改修前にはバルコニーがありましたが、

熱橋対策で撤去。

写真を見るとバルコニーがついてますが、

これは後付けのバルコニーで

躯体一体型ではありません。

- 性能レベルは2棟のうち、

J棟はパッシブハウス認定

K棟はアメリカのLEED for Homes認定でから

性能的には折り紙付きです。

日本でも今後このような

高性能な集合住宅が増えていくと思われます。

既設の建物を改修すれば、

既存のコンクリートの建物を撤去して

新設するよりも、安価にできます。

- 話しは変わりますが

高性能賃貸研究会と言うのがあります。

新住協の夢建築工房の岸野さんや

東大の前先生も関わってますが、

時代が高性能な賃貸住宅を

求めていると言っていいでしょうか。

上記のパッシブタウンも実は賃貸住宅。

検索していただくと、家賃も出ています。

建築費が高騰していて

都心の新築マンションは1億を越えています。

住宅価格も同様に高騰してますし、

職人不足の問題もあります。

ひと世代前は新たに土地を購入して

新築住宅を建てることは普通であり

一般的でしたが、

これからの時代はどうでしょう?

そもそも夫婦二人の実家は

どうなるか?

どうするか?

誰かが何とかしてくれるか?

更に先を考えると、

仮に家を建てたとして

その家はお子さんの

資産になるか

負債になるか

- 現在の空き家の多くは

耐震不足、断熱不足が主な原因ですが、

建てた家が十分それらを満たしているかどうか

満たしていなければ

負債になる可能性が高いと思っていいでしょう。 - これから新築を検討される方は

- 幾つもの選択肢がありますが、

- 同時に検討すべき項目も数多くあります。

- 親世代の時の様に何も考えず、

土地を買って家を建てる時代は終わりました。 - 耐震性、断熱性、省エネ性

実家の終活、ローン金利

資材の高騰、インフレ

子供達への相続 etc. - 家づくりは慎重に進める必要があります。

- .

Category

- 家づくりのたいせつな話(522)

- 雨漏れ(25)

- 高性能 省エネ(436)

- 温熱環境(212)

- 雑記(253)

- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)

- 室内環境(37)

- MOKスクール(28)

- 紙太材木店の考え(97)

- 建築巡礼(36)

- レイモンド(3)

- 耐震のこと(32)

- 手仕事 道具 機器(93)

- 断熱のこと(92)

- イメージ 仕上がり(74)

- 暮らし(181)

- 古い民家の再生(80)

- 経年変化(7)

- イベント情報(28)

- 換気(25)

- 結露(29)

- インテリア(20)

- メンテナンス(7)

- 紙太材木店の仕事(2)

- 素材(67)

- サッシの性能(51)

- 料理(141)

- 室内環境と健康(15)

- 庭造り(4)

- リフォーム(55)

- 現場レポート(184)

- 性能とデザインのバランス(17)

- 耐久性(3)

- 住宅医 ぎふ木造塾(22)

- 造作家具(25)

- 本の紹介(40)

- ZEH(3)

- 百年の家プロジェクト(45)

- 薪ストーブ(48)

Archive

南面のサッシガラスと暖房費

- おはようございます、紙太材木店の田原です。

昨日から富山に来てます。

途中のひるがの高原は吹雪で、車載温度計の外気温は0度

- 幸い、路面に積雪はありませんでしたから

安全に来ることが出来ました。

積もるような雪だったら、サービスエリアで足止めでした。

- 富山に来たのはYKKの黒部萩生製造所PSスタジオと

パッシブタウン

それに、黒部製造所の見学です。

紙太材木店では標準的なサッシは

エクセルシャノンとYKKです。

APW430やNS50を使っていますが、

サッシも年々進化しています。

特にサッシに使われるガラスについては、

サンゴバンの優れたガラスが使われるようになりました。

木製サッシでは佐藤の窓のスマートウィンや

シャノンのNS50でも使われていますし、

YKKでも同様です。

- サッシのガラスの種類と聞くと

ペアガラスやトリプルガラスが思い出されますが、

実は住宅で使われるサッシのガラスは - 何十種類もあります。

QPEXやホームズ君などの計算ソフトで、

選択できるガラスのリストを見ると多くの方は驚かれます。

主に、

Ug値と言われるガラスの熱還流率と

日射取得率のηg値で分けられます。

Ug値は熱還流率なんて言うと分かり難いですが、 - 断熱性の事です。

- 最近はUa値で住まいの断熱性を数値化しますし、

サッシから逃げていく暖房エネルギーは

壁よりも多いと言うところが強調され、

Ua値をよくするためサッシを小さくしたり、

出来るだけサッシの数を少なくする

設計者やHMもあります。

新住協でもPHJでも日射取得による

暖房エネルギーの削減効果を見ています。

なので、簡単に言うと

南面のサッシは出来るだけ大きく

出来るだけ多くと言うところを意識しています。

- そこで関係してくるのがサッシのガラスの

Ug値(熱貫流率=断熱性)と

ηg値(日射取得率)

今までの日本のサッシのガラスは

Ug値(熱貫流率=断熱性)が良ければ

ηg値(日射取得率)が悪い

ηg値(日射取得率)が良ければ

Ug値(熱貫流率=断熱性)が悪い

二つの値は相反する関係にあったんですね。

しかしサンゴバンのガラスは

二つが両立してるガラスです。

この二つが両立すると

南面にこのガラスを使うことで、

暖房エネルギーを大きく削減することができます。

日射を取得するタイプのガラスと - 取得しないタイプのガラスのηg値は0.6前後と0.3前後で、

- 約2倍の違いがあります。

- 現在建設中の可児の家で

- どれくらい暖房費が違ってくるか計算すると、

- ガラス取得しないタイプに変えただけで

- 暖房費は約30%アップ自然温度差は2度低下します。

- でも逆に取得しないタイプは断熱性が少し上がるので、

- Ua値が0.01良くなります。

- Ua値がいくら良くなっても、暖房費が上がるようでは意味がありません。

サッシは、どんなガラスを使うかによって

暖房費は大きく異なります。

デザインや性能、予算のバランスを見て

設計者と相談しながらお決めください。

- .

Category

- 家づくりのたいせつな話(522)

- 雨漏れ(25)

- 高性能 省エネ(436)

- 温熱環境(212)

- 雑記(253)

- 新住協(新木造住宅技術研究協議会)(36)

- 室内環境(37)

- MOKスクール(28)

- 紙太材木店の考え(97)

- 建築巡礼(36)

- レイモンド(3)

- 耐震のこと(32)

- 手仕事 道具 機器(93)

- 断熱のこと(92)

- イメージ 仕上がり(74)

- 暮らし(181)

- 古い民家の再生(80)

- 経年変化(7)

- イベント情報(28)

- 換気(25)

- 結露(29)

- インテリア(20)

- メンテナンス(7)

- 紙太材木店の仕事(2)

- 素材(67)

- サッシの性能(51)

- 料理(141)

- 室内環境と健康(15)

- 庭造り(4)

- リフォーム(55)

- 現場レポート(184)

- 性能とデザインのバランス(17)

- 耐久性(3)

- 住宅医 ぎふ木造塾(22)

- 造作家具(25)

- 本の紹介(40)

- ZEH(3)

- 百年の家プロジェクト(45)

- 薪ストーブ(48)